朱丹教授到中央民族大学执教以来,将十六年的光阴倾注于蒙药白益母草(脓疮草)的研究中,从最初的化学成分提取到如今的药理学机制探索,她的脚步踏遍内蒙古、宁夏、新疆、甘肃、陕西等地,用执着与热爱书写了她与民族药研究的故事。

初心如磐:从零开始的探索

起初,她对这种药材并无特别感受,但随着研究的深入,她逐渐被其独特的药用价值吸引。2009年端午节,她与曾鸣老师踏上了第一次采药之旅。

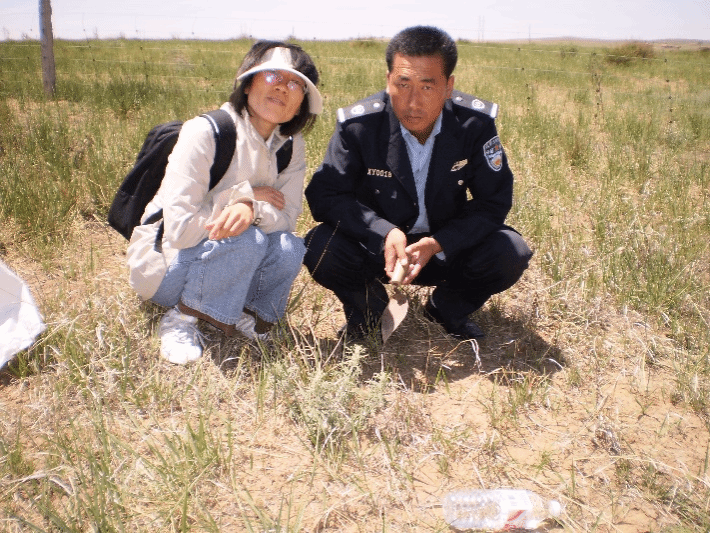

为了寻找文献中记载的内蒙古杭锦旗分布的白益母草,她们连夜乘坐火车,凌晨抵达巴彦高勒镇。五月底的内蒙古凌晨寒意袭人,她们裹紧衣服,一路询问当地居民和蒙医,却屡屡碰壁。直到一位热心的出租车司机出现,才终于在杭锦旗镇外的路边发现了刚长出的白益母草。这次经历不仅让朱丹教授收获了第一批研究样本,更让她深刻体会到民族药研究的艰辛与不易。

步履不停:足迹遍布西北大地

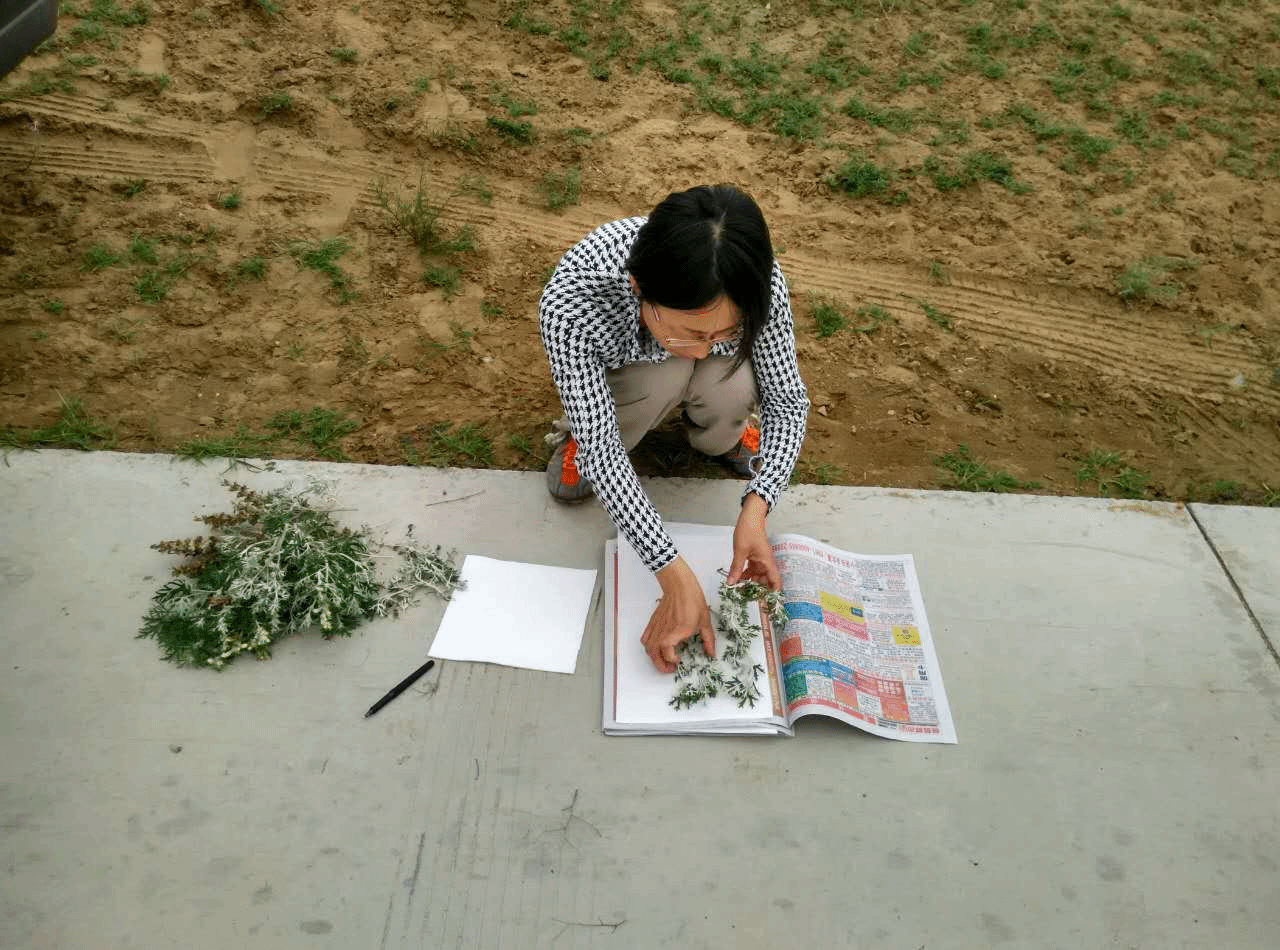

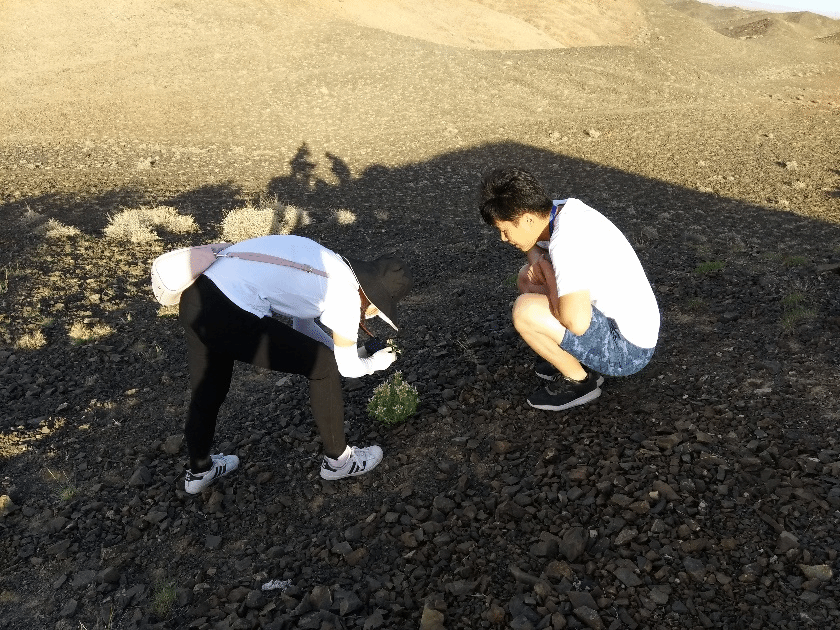

为了保证药材基原的准确性,朱丹教授连续三年利用暑期带领学生奔赴内蒙古阿拉善左旗、宁夏贺兰山、固原等地调研。在国家自然科学基金的支持下,她的足迹进一步延伸至新疆阿勒泰、北塔山,甘肃武威、古浪,以及陕西定边、靖边等地。每一次野外考察都充满挑战:烈日炙烤、山路崎岖、语言不通……但她从未退缩。她常说:“民族药研究必须扎根田野,只有亲眼所见、亲手采集,才能确保研究的真实性和可靠性。”

通过DNA条形码比对和植物成分分析,朱丹教授逐步建立起白益母草属植物的资源数据库,积累了较为完整的对该属植物的资源和植物成分信息,为后续研究奠定了坚实基础。她的团队拍摄的每一张照片——2009年杭锦旗的初遇、2010年青铜峡的跋涉、2017年新疆北塔山的坚守、2023年鄂托克前旗的收获——都记录着她与白益母草的故事,也见证了她的科研历程。

科研深耕:从基础到应用的突破

在资源调查的基础上,朱丹教授带领团队深入探索白益母草的药理机制,明确白益母草通过促进中性粒细胞的动员、趋化、转迁和活化清除感染部位细菌,从而促进创口皮肤愈合的作用机制。目前,她正致力于研究白益母草对无菌性炎症中中性粒细胞归巢的作用机制,以及促进脓毒症小鼠脂多糖的清除机制。

朱丹教授始终怀揣着一个心愿:将白益母草及其活性成分开发成药物,造福更多患者。她说:“民族药是中华医药宝库的重要组成部分,我们的责任是挖掘它的价值,让传统智慧在现代医学中焕发光彩。”

薪火相传:科研精神的传承

在朱丹教授看来,科研不仅是个人的追求,更是一份传承的责任。她注重培养学生的实践能力和科学素养,常带领他们深入田野,言传身教。她的学生回忆道:“朱老师教会我们的不仅是实验技术,更是对科研的敬畏与热爱。她总说,‘做研究要耐得住寂寞,扛得住失败’。”

十六年来,朱丹教授的团队从最初的两人发展为如今的多学科交叉研究小组,她的科研精神也激励着更多年轻人投身民族药学事业。

展望未来:坚守使命,砥砺前行

“希望在退休前完成白益母草药物的研发,为民族药学的发展贡献最后的力量”。她的故事,是民大科研工作者的缩影——扎根田野、甘于寂寞、追求卓越。

十六年坚守,不仅是对一种药材的探索,更是对科学精神的诠释。每一个脚印,都镌刻着对民族药学的热爱与执着;每一份成果,都凝聚着对健康事业的初心与使命。

图文丨朱丹团队

编辑丨秦阿娜 苗航星

审核丨董真祎 唐丽 秦阿娜